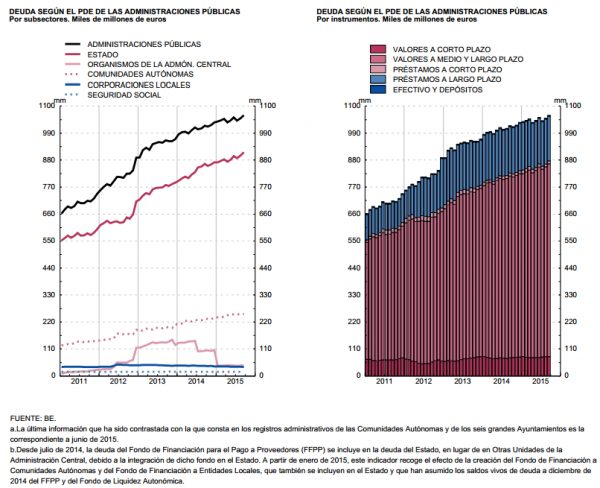

Pese a los insistentes anuncios de luces al final de túneles y unicornios rosas varios, España (y no sólo ella) sigue todavía recuperándose de una crisis brutal para la que sucesivas oleadas de dirigentes políticos no encuentran una solución definitiva. Ello se debe, más que nada, a que pretendemos arreglar la debacle sufrida con herramientas muy similares a las que nos metieron en ella. Buena voluntad, abundantes declaraciones positivas, paños calientes, patadas a seguir, circunloquios y componendas, grandes dosis de creatividad contable (aquí y aquí) y mucha, muchísima deuda.

La contención del gasto público (mejor dicho: la contención de su crecimiento) pregonada a los cuatro vientos se ha ido llevando a cabo mediante una “austeridad“ que no es tal, si acaso una redistribución de partidas de gasto salvaguardando el gasto político, con recortes de efecto rápido en las partidas “recortables” con más facilidad (en esfuerzo y tiempo), acompañada por un significativo incremento de la carga impositiva al ciudadano.

El enorme coste del desempleo en los peores momentos de la crisis; la creciente carga fiscal de las pensiones; el mantenimiento de un aparato administrativo redundante y malgastador; el coste del rescate de unas entidades financieras enfermas, públicas hasta el estallido de la burbuja y a las que no se dejó quebrar; el diferimiento de deudas y peajes diversos; las facturas guardadas en cajones; las sucesivas ayudas de emergencia a las CCAA, y otras tantas gravosas maniobras de supervivencia, fueron agotando las arcas de un Estado exhausto que, pese al esfuerzo y la recuperación del crecimiento (y a la ayuda del Banco Central Europeo), no acaba de mantener a raya el déficit, cuya senda de reducción en 2016 resulta, ahora mismo, bastante incierta. De ahí que probablemente sigamos pidiendo árnica a las autoridades europeas. Para endeudarnos más, claro está.

Mientras tanto, seguimos empeñados en sostener una estructura administrativa antigua e ineficiente, heredera del viejo régimen y engordada en la época del vino y las rosas inmobiliarias, cuando el dinero fluía a chorros hacia las arcas públicas y los organismos centrales, autonómicos y locales se multiplicaban como esporas. Un dinero que no regresará en esas cantidades ni a semejante velocidad. Resultado: la solvencia del sistema, tal y como está configurado, tiende a cero mientras la demagogia y el populismo lo hacen a infinito.

El presupuesto público no es independiente de la actividad productiva del sector privado; extrae sus recursos de él. En buena lógica, el presupuesto público ha de adecuar su tamaño a la capacidad de dicho sector privado para sostenerlo, so pena de asfixiarlo tanto como para acabar comprometiendo su propia supervivencia. Del mismo modo que un estado puede llegar a espantar a los inversores que compran su deuda pública, quebrando de inmediato, puede ahuyentar a los inversores que generan actividad productiva, con el mismo resultado, aunque en un plazo más largo.

“Es muy fácil perder la confianza después de una mentira, y muy difícil recuperarla, aun diciendo la verdad.”

Como tantas veces hemos repetido en esta casa (por ejemplo aquí, aquí o aquí), la resistencia que presenta la mole administrativa a ser optimizada resulta inconmensurable, por la necesidad vital que de ella tienen generaciones sucesivas de políticos, burócratas y todos aquellos que se benefician económicamente de su actividad. Y así transcurren meses y legislaturas en un continuo esperar a que la tormenta escampe, a que una conjunción astral de los mercados y de las economías mundiales nos lleve por el camino de baldosas amarillas, para así poder llegar a Ciudad Esmeralda o que algún Mago de Oz telegénico nos rescate con sus añosas recetas mágicas.

Resulta lícito, por tanto, preguntarse si realmente es factible mantener la actual configuración de nuestro Estado. Nuestra opinión es que sólo seremos capaces de hacerlo si cambiamos por completo nuestra mentalidad ciudadana, nuestras prioridades éticas y cívicas, y nos responsabilizamos debidamente de nuestro futuro, por encima de intereses cortoplacistas. Se trata de algo que debemos exigir a nuestros dirigentes y a su vez exigirnos todos los ciudadanos, uno por uno. En el ámbito administrativo, la única manera de que nuestro modelo funcione, además de reducir sustancialmente la carga estructural, es mediante una revolución en los procesos de decisión y gestión, y una tala simultánea de los costes que generan en los administrados, una tarea que suena a imposible pero que como veremos no requiere necesariamente cantidades ingentes de tiempo o recursos, sino una selección inteligente de soluciones que cumplan los requisitos básicos: ser apropiadas, practicables, oportunas y completas.

Y aquí es donde entra el concepto de Administración Posible que pretendemos desarrollar en la serie de entradas que hoy iniciamos. Se trata de convertir el actual juego político de “gestión por ocurrencias” en un proyecto colaborativo basado en el pragmatismo y el aprovechamiento de las fortalezas existentes.

No pretendemos sentar cátedra, sino poner negro sobre blanco nuestros pensamientos y, sobre todo, nuestras muchas dudas, intentando que las propuestas expresadas cumplan con los requisitos antes señalados y tengan un mínimo de rigor. Estamos hartos de soluciones creativas y buenistas que no pueden contrastarse con nada, de las que se desconocen medios y costes, y sobre las que no existe ninguna evidencia de éxito. Escribiremos, si nuestro tiempo e intelecto lo permiten, sobre discrecionalidad administrativa, simplicidad, corrupción de guante blanco, función pública, gestión reactiva, reformas fallidas y reformas “sencillas”, entre otras cosas. La participación activa de todos ustedes y el debate de ideas que pueda generarse a partir ella será sin duda nuestro mejor premio. Esperamos que nos acompañen durante todo el recorrido.

Porque, queridos lectores, ya no estamos en condiciones de inflar más el globo, so pena de que reviente. Y nosotros con él.

1 Comentario

Absolutamente de acuerdo. Los países no pueden elegir los recursos naturales, ni sus vecinos, pero sí pueden elegir cómo interactuar con la ciudadanía y las empresas, y tienen un imperativo moral (y económico) de hacerlo con eficiencia.