Este verano asistí a una reunión de jóvenes emprendedores. Algunos habían vendido ya sus primeras empresas en momentos de alto crecimiento y se encontraban en ese momento lanzando nuevas ideas para convertirlas en un valor de mercado. En la sesión donde se habló de financiación, tecnología y tendencias, pero la pregunta recurrente era siempre la misma:

Este verano asistí a una reunión de jóvenes emprendedores. Algunos habían vendido ya sus primeras empresas en momentos de alto crecimiento y se encontraban en ese momento lanzando nuevas ideas para convertirlas en un valor de mercado. En la sesión donde se habló de financiación, tecnología y tendencias, pero la pregunta recurrente era siempre la misma:

“¿Cómo se te ocurrió la idea?”

La respuesta resultaba siempre familiar, a la vez que atractiva. “Dando un paseo comencé a preguntarme […]”, “Estaba de vacaciones descansando y mi cabeza fluía […]”, “Me encontraba en una reunión con viejos amigos cuando se produjo una especie de ‘conexión’ de la cual surgió la idea de negocio”.

Todas las respuestas tenían un denominador común: una actitud motivada por la capacidad de querer aprender y descubrir. Y, sobre todo, la capacidad de enfrentarse con la zona de confort en la que a menudo nos encontramos; el hacer cosas diferentes que implican riesgos pero también nuevas oportunidades. Cuando la pasión se conecta con esta actitud y con personas que animan y te apoyan en el proceso, los resultados pueden ser espectaculares.

Dicha actitud es difícil de encontrar y de mantener en empresas con organización muy jerarquizada, en las que todas las operaciones están bien definidas y los cambios solo se “imponen” desde determinadas esferas, desaprovechando la inteligencia colectiva interna de la propia organización.

El problema de los incentivos

El máximo responsable de una gran empresa de ingeniería, preocupado por el ritmo de pérdida de contratos y su “poca capacidad de respuesta ante un mercado en caída libre”, me contaba hace poco sus dificultades para lograr que los empleados aportaran ideas de alto impacto. Había adquirido un software que simulaba un punto de encuentro donde algunas personas de la organización podían lanzar ideas, iniciativas o problemas a resolver. El programa reenviaba dichas ideas de forma automática y aleatoria a ciertas personas designadas, las cuales debían trabajar sobre las mismas para intentar convertirlas en algo valioso. Pero los resultados eran desastrosos.

Un ingeniero del equipo me mostró las pistas para localizar la razón del desastre. El software funcionaba bien, y aportar ideas está bien en teoría… pero se habían descuidado por completo los incentivos a invertir esfuerzos en solucionar los desafíos. Los que aportaban idas a través del nuevo software eran vistos como los “puñeteros” que obligaban a sus compañeros a pensar en algo nuevo, sin que ello supusiese una merma en su carga de trabajo. Para el equipo, cada idea era una carga adicional en vez de una oportunidad. Sin incentivo ni retribución, los resultados se conocían de antemano: mínimo esfuerzo e impacto nulo.

¿Y si dicho equipo de ingeniería fijase en los contratos un tiempo determinado para resolver estas cuestiones y, además, las mejoras de procesos y las nuevas posibilidades comerciales supusiesen una retribución variable? Este tipo de soluciones son cada vez más comunes, pues ningún instrumento ni ninguna orden puede sustituir a los incentivos, a la actitud por querer aportar algo nuevo. Los espacios predecibles con jerarquías marcadas generan miedos a aportar y una imagen clara y rígida de las funciones de cada “puesto de trabajo” (¡expresión antiinnovadora donde las haya!).

Adaptando la empresa para la Innovación Abierta

Una idea clave de las “nuevas teorías del management”, movimiento liderado por Gary Hamel, invita precisamente a romper las formas clásicas en que las empresas se han organizado clásicamente: la estructura básica de la empresa del siglo XX no ha experimentado todavía los cambios necesarios para enfrentarse con éxito a la edad de la información.

Por un lado, nunca había existido semejante número de personas tan formadas como hoy y con tanta capacidad para alcanzar la excelencia; por otro lado, nunca hasta ahora habíamos tenido una capacidad tan grande para conectar esta creatividad con individuos que comparten las mismas pasiones. Esta conjunción está explotando en una batería de iniciativas y herramientas que están transformando la sociedad, la ciencia y los negocios. Hoy los clientes pueden ayudar a co-crear sus productos, y un ingeniero puede resolver desde su casa en Ucrania, un sábado y en zapatillas, un problema puesto en una web en Boston.

Para que ese talento aflore, las empresas no pueden imponer un “impuesto a la ignorancia colectiva dentro de sus organizaciones”. No podemos permitirnos el lujo de que la empresa anule la creatividad y talento de sus trabajadores, mientras éstos ponen, en su tiempo de ocio, dicho talento en valor y lo comparten con el resto el mundo. Si esto sucede, es imperativo rediseñar los incentivos salariales, las jerarquías y las actitudes para permitir que aquellas personas dispuestas a dar lo mejor de sí lo hagan al servicio de sus empresas. Las empresas ganarían, y también los trabajadores -copartícipes y actores de lo que sucede-.

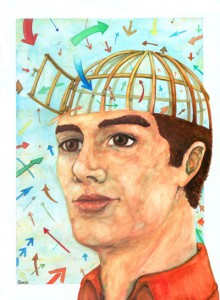

La innovación abierta es una actitud, “un estado mental”. Esta es la definición más importante y sobre la que pivota el nuevo libro de Stefan Lindegaard, Making Open Innovation Work. Si queremos que todas las personas que conforman nuestra organización intenten absorber ideas de sus entornos, de sus amistades y sus viajes, que creen puentes entre las necesidades de los clientes y las posibles soluciones… entonces hemos de crear organizaciones más “humanas”, pensadas para aprovechar al máximo la inteligencia colectiva de sus miembros y para crear formas de trabajo, incentivos y valores proactivos hacia actitudes transformadoras.

Otros artículos relacionados: