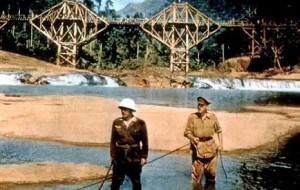

Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros ingleses reciben la orden de los japoneses de construir un puente sobre el rio Kwai en Tailandia. El coronel inglés Nicholson está al mando de dicho grupo de prisioneros. La construcción del puente, en medio de la selva, era arriesgada a la vez que estratégica para el transporte de mercancía japonesa. Tras varias negativas del coronel, al final no tuvo más remedio que reunir a sus hombres y construir el puente.

Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros ingleses reciben la orden de los japoneses de construir un puente sobre el rio Kwai en Tailandia. El coronel inglés Nicholson está al mando de dicho grupo de prisioneros. La construcción del puente, en medio de la selva, era arriesgada a la vez que estratégica para el transporte de mercancía japonesa. Tras varias negativas del coronel, al final no tuvo más remedio que reunir a sus hombres y construir el puente.

Al principio los prisioneros conscientes de la importancia estratégica del puente para los japoneses tratan de boicotear la construcción. Mezclan barro con el cemento y meten termitas que ellos mismos encuentran en la selva entre la madera.

Sin embargo, ambicioso y consciente de la situación de penuria de sus hombres, con malas condiciones físicas y baja esperanza de vida, Nicholson ejerce de líder y obliga a los prisioneros a colaborar. El coronel ve en la construcción del puente un medio para levantar la moral de sus hombres, teniéndoles ocupados en la construcción y sintiéndose orgullosos de la obra.

El coronel es sin dudas un gran gestor de equipos, ingeniero muy técnico y capaz de convencer a los japoneses de que la obra se retrasará pero que será terminada y útil. Pero Nicholson ha caído en la maldición del emprendedor. Está sacrificando su misión obsesionado por su objetivo: construir “El puente sobre el río Kwai”.

En su lecho de muerte el coronel se pregunta ¿qué he hecho en mi vida? Y es que obsesionado por cuidar de su gente se olvidó de escucharles. Se olvidó de sabotear la construcción del puente ayudado por las técnicas e inventivas de su equipo. Auto-demostrándose que su labor ayudaba a los prisioneros, se olvidó de lo más importante, el motivo por el cual estaban allí presos. Su equipo era muy consciente de ese motivo pero el líder sólo tenía un foco inquebrantable: construir ese puente y mantener entretenido a su equipo.

Esta historia no es otra que la película “El puente sobre el río Kwai”, de 1957, dirigida por David Lean y basada en hechos reales. Para curiosidad del lector, el puente se construyó, pero al final se dinamitó por los americanos de manera que no pudo utilizarse el tren para el transporte de suministros al ejército japonés.

El emprendedor sufre en ocasiones este sesgo de optimismo. Centrados en la perfección de su producto, en los detalles más mínimos, en el control por lo que él o ella conoce a la perfección, puede perder la perspectiva y desaprovechar las oportunidades que se pierde en su entorno.

También ocurre lo mismo cuando nos obsesionamos en unos objetivos muy concretos (crecer, ganar dinero, notoriedad, prestigio…) y con ello perdemos la óptica de por qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene, qué misión, cuáles son las verdaderas razones intrínsecas…esta falta de foco, en ocasiones nos hace alejarnos de amigos, familia e, incluso, de nosotros mismos, de nuestra esencia y principios. No sólo eso, sino que nos alejamos del propio mercado, nos perdemos en nuestra misión: satisfacer al consumidor.

Cuando una persona asume riesgo, tiende a subestimar las probabilidades de fracaso a las que se expone. Los optimistas a menudo tienden a pensar que son más prudentes de lo que realmente son. Su autoconfianza basada normalmente en una capacitación técnica objetivamente elevada normalmente les lleva a tener una alta autoestima y subir la moral de sus propios empleados. El optimismo ayuda a continuar en movimiento en presencia de obstáculos, incluso aunque los obstáculos conlleven costes añadidos.

En una serie de estudios llevados a cabo por Thomas Astebro se analiza cómo los emprendedores se enfrentan a las malas noticias. Sus datos provienen del Programa de Ayuda al Inventor de Canadá, el cual ayuda a los inventores a estimar cómo será el futuro comercial de sus ideas. Las estimaciones del programa parece que son bastante precisas, dado su nivel de aciertos. Y el resultado es que el 47% de los inventores que recibieron malas noticias (es decir, que sus inventos se estima que no tendrán acogida en el mercado y, por tanto, no se harán “ricos”) doblaron su apuesta y perdieron más del doble del presupuesto inicial antes de abandonar. Este sesgo al optimismo se pudo medir mediante tests de aptitud a los emprendedores, y se demostró que era común entre ellos, persistente y costoso.

Por lo tanto, emprendamos, arriesguemos, transformemos nuestro futuro y el de la sociedad en la medida de lo posible, pero tratemos de no caer esa “maldición del emprendedor”, seamos humildes, ampliemos el foco y absorbamos nuevo conocimiento, nueva información de contraste de nuestro entorno cambiante y complejo. ¿Quieren un ejemplo más? Adapt, el reciente libro de Tim Harford nos aporta otro caso:

Cuando Microsoft compró el webmail Hotmail como empresa pequeña que comenzaba a competir con su POP mail Outlook no se dedicó a recapacitar si la tecnología webmail era mejor que la tecnología POP de la que tanto presumía Microsoft. Mientras tanto, otra empresa sin presencia anterior en ese sector del email, Google, creó desde cero el webmail Gmail. ¿La clave? Microsoft se obsesionó con su propio invento, el POP mail, con su propia tecnología, no escuchando, no aprendiendo, del propio mercado, de los consumidores. En realidad disponía de la ventaja de poseer un webmail ya instalado en el mercado como era Hotmail por entonces, pero para cuando se dieron cuenta, Gmail le había sobrepasado en su desarrollo y penetración.

Emprender es una actitud, no es una acción estática. Un emprendedor no debe dejar de inventar nunca. Se debe ser dinámico, se emprende cada día, aprendiendo del mercado. No te obsesiones con tu producto. Las cosas cambian. Recuerda tu misión: satisfacer la demanda ¡! Innova, adáptate, no te dejes llevar por el optimismo, y no caigas en la maldición del emprendedor.